金本位制とその終焉

金・銀・ダイヤの価値と取引|第2回

これまでのブログでも、金(ゴールド)が通貨として使われていた歴史を紹介してきました。

今回は、その「金」と「お金」の関係がもっと明確にルール化された「金本位制」について、やさしく解説していきます。

「お金の価値は金で保証されていた」そんな時代が本当にあったんです。

でも、そのしくみは今では使われていません。

金に裏付けされた「安心できるお金」は、どこへ行ったのでしょう?

一緒に、金とお金の関係をたどっていきましょう。

金本位制ってなに?

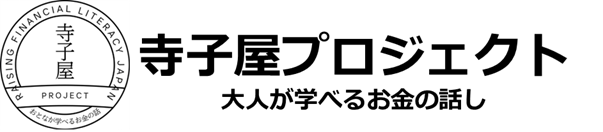

金本位制とは、簡単に言うと「お金の価値を国が持っている金で保証するしくみ」のことです。

たとえば、昔の紙幣には「この紙幣は金と引き換えられます」といった意味の文言が書かれていました。

つまり、お金=金の引換券というイメージです。

このしくみを最初に本格導入したのが、19世紀初めのイギリスです。

そこからフランスやドイツ、アメリカ、日本などにも広がっていきました。

POINT

- 紙幣や硬貨は「金と交換できる」ことが前提

- 国が保有する金の量に応じて、お金の発行量が制限される

- 金1オンス=いくら、といった固定レートが政府によって設定されていた

なぜ広まったの?メリットと安心感

金本位制は、いろいろな国に広がっていきました。その理由は「信用」と「安定」があったからです。

・ お金の価値が「金」という現実のものに裏付けられているため、安心感がある

・ インフレ(お金の価値が下がること)が起こりにくい

・ 国際的な貿易や取引でも、「この国のお金は金と交換できる」と信用されやすい

昔のお札には「兌換(だかん)券」と書かれていたものもありました。これは「金と交換できますよ」という意味です。

でも、うまくいかなかった。金本位制の限界

金本位制にはいい面もたくさんありましたが、時代が進むにつれて限界が見えてきました。

・ 経済が成長しても、金の量が増えなければお金も増やせない

・ 金をあまり持っていない国は、経済発展が制限される

・ 戦争や不況などで金が国外に流出すると、お金の信用が崩れる

そして1929年の世界恐慌をきっかけに、多くの国が金本位制を一時停止。

やがて、元には戻らなくなっていきました。

そして終焉へ。金とお金の「離婚」

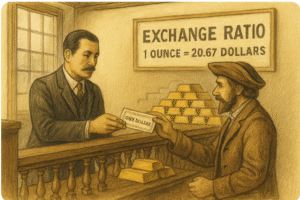

金本位制にとどめを刺したのは、1971年の「ニクソン・ショック」と呼ばれる出来事でした。

アメリカは長年、金とドルを交換することで世界の信用を得ていましたが、戦費や貿易赤字の増大により、金が足りなくなっていたのです。

当時のアメリカ大統領・ニクソンが、

「もうドルと金を交換するのはやめます」 と発表しました。

これはつまり、世界のお金の基準だった「金との交換」というルールが壊れたことを意味します。

ここで金本位制は事実上、完全に終わりました。

その後は「管理通貨制度」という形になり、

お金は「国の信用」で成り立つものになったのです。

【補足】:この一連の流れは「ブレトンウッズ体制の崩壊」とも呼ばれます。

(第二次世界大戦後、世界の基軸通貨をドルとし、ドルと金を一定の比率で交換できるという国際的な通貨体制でした。)

信用の時代へ。金の役割の変化

金本位制は、金という「モノ」の価値でお金の信用を保とうとしたしくみでした。

とても合理的で強いルールでしたが、現実の経済はもっと複雑で、金だけでは支えきれなくなっていったのです。

そして今、私たちが使っているお金は、国や社会の「信用」が支えています。

次回は、金以外の『価値あるもの』にも注目していきます。

銀・ダイヤ・プラチナ。人々が魅了されてきた美しい資産たちの歴史をたどっていきましょう。