東インド会社と株式の始まり

400年前の「冒険」が、今の投資を作った

株式の始まりと歴史|第1回

「株ってなんであるの?」

突然ですが、株ってなんのためにあると思いますか?

ニュースでは「株価が上がった」「株主総会があった」なんて言葉をよく聞きますが、そもそも株式ってなに?

誰が最初にこんな仕組みを考えたの?って思ったことはありませんか?

その答えは、今から約400年前。

スパイスと海と冒険の時代、ある「とんでもない会社」が登場したところから始まります。

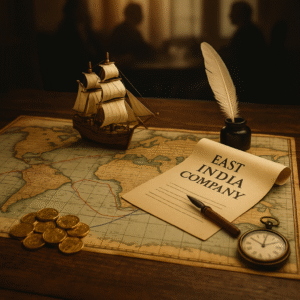

時は1600年ごろ「海の向こうにチャンス」があった時代

16~17世紀。

ヨーロッパでは「大航海時代」と呼ばれる時代が続いていました。

アジアから運ばれる香辛料(コショウやシナモン)は、ヨーロッパで金と同じくらいの価値があり、莫大な利益が出る「宝の山」。

でも、その輸送には長い時間と命がけの航海が必要でした。

・船をつくるお金

・船員の給料

・海賊や嵐に遭うリスク…

これをひとりの商人が全部負担するのは難しい。

そんなとき、人々はこう考えました。

「お金を出し合って、リスクも利益も分け合おう!」

そうして生まれたのが、「出資の仕組み=株式」の始まりです

世界初の「株式会社」オランダ東インド会社の登場

1602年、オランダで「オランダ東インド会社」が設立されました。

これは世界で初めての株式会社と言われています。

この会社では、たくさんの商人たちが「1口=〇〇ギルダー(フロリン)」という単位でお金を出し合い、航海に出る船を共同で出資しました。

*ギルダー(フロリン)は当時のオランダの通貨

そして…

- 船が成功すれば、出資した割合に応じて利益を受け取れる

- 「出資の証明書(株券)」を他の人に売ることもできる

つまり、このときから「株を買って投資し、利益を得る」「株を売ってお金に変える」という今の仕組みが始まったんです。

アムステルダムに『株式市場』が誕生!

オランダ東インド会社の株を売ったり買ったりする人が増えてくると、「株を取引する場所」が必要になります。

そこで誕生したのが、「アムステルダム証券取引所」。

これが、世界初の証券取引所とされています。

ここでは投資家たちが情報を交換しながら、株を自由に売買しました。

まさに今の「東京証券取引所」や「ニューヨーク証券取引所」の原型です。

ちなみにこの当時、上場していたのはオランダ東インド会社の株1社だけ。

つまり、最初の証券取引所は『実質ひとつの会社の株を売買するための市場』だったんですね。

400年前から続く、今の“株式”のかたち

オランダ東インド会社の発明した仕組みは、

今でもほとんど変わっていません。

- 会社にお金を出す=出資

- 出資の証として株を受け取る

- 利益を受け取る(配当)

- 株を売って差益を得る(キャピタルゲイン)

つまり、「株主は会社の一部を持つオーナー」という考え方も、当時からすでに始まっていたのです。

株式の始まりは、リスクと夢の共有から

株式は、「みんなでお金を出し合って、大きなことを成し遂げよう」というアイデアから生まれました。

それが、今の企業や投資の原型になっています。

なんだか壮大な話だけど、根っこはとってもシンプル。

「力を合わせて、大きな挑戦に立ち向かう」という、人間の本質的な営みが、株式の仕組みを生み出したのかもしれません。

次回は「証券取引所の誕生」

アムステルダムの仕組みが、ロンドン、ニューヨークへと広がり、

世界中で「株を売買する社会」が生まれていきます。お楽しみに!