証券取引所の誕生と広がり

アムステルダムから世界へ

株式の始まりと歴史|第2回

「株が売れる仕組み」ができたから、投資が広がった

前回のブログでは、今から300年以上前、オランダ東インド会社が世界初の株式会社として誕生したことを紹介しました。

その株式を「買いたい人」や「売りたい人」が現れる中で、自然と「それを取引する場所」が求められました。

そこで誕生したのが、アムステルダム証券取引所(1602年)です。これが現在の証券取引所の原型。

当時はまだ1社だけの株式を売買する場でしたが、これが金融インフラの機能を高め、その後の世界に大きな影響を与えました。

ロンドン証券取引所の誕生(1698年)

アムステルダムで始まった証券取引所の機能は、やがてイギリスにも展開します。

ロンドンでは、「コーヒーハウス」と呼ばれる店に、商人たちが集まり情報を交換していました。そこから自然と証券の売買が行われるようになり、その活動が後のロンドン証券取引所の準備対話となりました。

1698年、ロンドンで公式な証券取引所が設立され、これによって英国でも株式投資が広がっていきました。

ニューヨーク証券取引所の誕生(1792年)

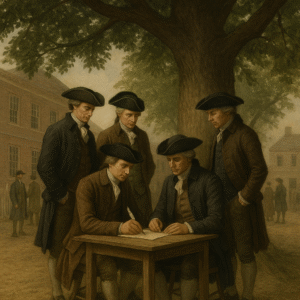

アメリカの証券取引の始まりは、「木の下で行われた投資家の取引」といわれます。

1792年、ニューヨークのウォール街の木の下で「ボタンウッド協定」と呼ばれる協議が立てられ、これがのちのニューヨーク証券取引所の原型になります。

それが時を経て成長し、今では世界最大の証券取引所に成長。 私たちがよく目にする「NYのマーケット」は、ここから始まっています。

日本の証券取引所の始まり(1878年)

明治期の日本は、西洋文明の受け入れにより「貿易」や「投資」の概念が広がっていました。

そして、1878年、東京に「東京株式取引所」が設立。 初期は米商人や上方商人が主な参加者でした。

その後、大阪、名古屋などにも証券取引所が設立され、日本全国に株式投資の環境が広がっていきました。

戦後はGHQの継続改革で一時閉鎖されたものの、その後再開して現在の東京証券取引所へと成長しました。

世界の証券取引所の広がりと実情

【世界の証券取引所数】

現在、世界には100以上の国に、約250の証券取引所があります。

【時価総額が高い主要な取引所(2024年時点)】

| 順位 | 証券取引所 | 国・地域 | 時価総額概算 (兆USD) |

|---|---|---|---|

| 1 | ニューヨーク証券取引所 (NYSE) | アメリカ | 28 - 30 |

| 2 | ナスダック (NASDAQ) | アメリカ | 25 - 28 |

| 3 | 上海証券取引所 (SSE) | 中国 | 7 - 8 |

| 4 | ユーロネクスト (Euronext) | 欧州連合 | 6 - 7 |

| 5 | 日本取引所グループ (JPX) | 日本 | 6 - 7 |

出典: 世界取引所連盟(WFE)公式ウェブサイト: https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics を基に、2024年末時点の概算値。

注記: 時価総額は日々変動するため、上記は特定の時点での概算値となります。

【証券取引所がない国々】

一部の小国、内戦国、統制経済国などには存在しません。

例:北朝鮮、バチカン市国、ツバル

取引所の役割と現代の姿

証券取引所は、協賛金で立ち上げられた会社を、投資家が支えるための「場所」です。

投資家にとっては「企業を応援しながら資産運用ができる場」、 企業にとっては「資金を調達して事業を拡大できる場」として、重要な役割を果たしています。

また、現在では電子化が進み、世界中どこからでもオンラインで株の取引ができる時代になっています。

「株式を売る場所」が、世界を変えた

証券取引所の誕生によって、株式という新しい資金調達手段が世界に広がりました。

それは単なる「お金のやりとり」ではなく、未来に挑戦する企業を応援し、経済を育てる仕組みでもあります。

次回は、「日本の資本主義と株式市場の成長」に焦点をあてて、明治から現代までの流れをたどっていきます。