日本の資本主義と株式市場の成長

株式の始まりと歴史|第3回

日本の「会社と株」の歩みをのぞいてみましょう!

「会社」や「株式」って、実は私たちの生活にも深く関わっているもの。

今回はそれが日本でどんなふうに始まり、広がっていったのかを歴史をたどりながら見ていきましょう!

特に現代社会の基礎となっている「株式会社」と「株式市場」が日本でどのように生まれ、育ってきたのかに注目していきます。

🏯 明治維新とともにやってきた「資本主義」

江戸時代までの日本には『株式』という考え方は存在していませんでした。

でも、明治維新によって日本は急速に近代化し、『会社』という形の経済活動が本格的に広がっていきます。

特に注目すべきは、1868年に設立された「商法会議所」。これは、商取引のルールを整備したり、商業者の意見をまとめたりする役割を担い、のちに現在の「商工会議所」の前身となりました。

さらに、明治政府は西洋の資本主義制度を積極的に取り入れ、国が運営していた工場などを民間に売却する「官営工場払下げ」も進めていきます。この払い下げによって、多くの民間企業が力をつけ、銀行・鉄道・製造業など、さまざまな分野で株式会社が登場しはじめました。

🧱 株式取引所の誕生と「会社に出資する」という考え方の広がり

1878年、日本で初めての株式取引所「東京株式取引所」が誕生しました。

設立当初のメンバーは仲買人153人。取り扱う銘柄は、国や公共団体が発行する借用証書のような「官公債」が中心でした。

これは、まだ民間企業の数が少なく、また国の政策によってインフラ整備が進められていた時代だったためです。企業株は少しずつ増えていく形でした。

この時代、「会社に出資して、その見返りとして利益の一部を受け取る」というスタイルがようやく一般に広まりはじめます。いわゆる「株主」の考え方が、ようやく日本にも根づき始めたのです。

🗾 地方に広がった株式市場と投資の文化

東京で始まった株式取引所は、その後、地方にも広がっていきました。大阪、名古屋などにも証券取引所が設立され、地方の企業も資金調達を行うようになります。

これにより、「投資」という言葉が特別なものではなくなり、徐々に一般市民へと広がっていきました。「企業に出資して応援し、その成長とともに利益を得る」というスタイルが、日本でも定着していったのです。

🔁 現代における市場の整備と東証の再編(2022年〜)

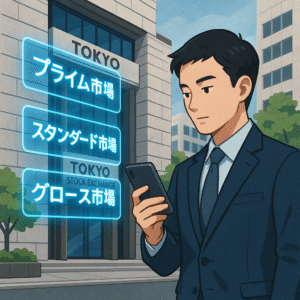

現代の証券市場にも大きな変化がありました。2022年には東京証券取引所の再編が行われ、それまでの「1部・2部・マザーズ」などの区分が廃止され、新たに「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つに整理されました。

この再編は、企業にとっても投資家にとっても「より分かりやすく、世界の投資家からも選ばれる、魅力的な市場」を目指すものでした。

実際、各市場のコンセプトが明確になり、投資先の選択がしやすくなったという声も多く聞かれます。

🌸 日本独自の「投資文化」が育ってきた

明治時代から始まった日本の株式と企業の成長の歴史は、時代ごとに姿を変えながら、今の私たちの生活と経済を支える柱となっています。

「会社」と「株式」の仕組みは、もはや一部の人のものではなく、誰もが関わる可能性のある「身近な存在」へと変わりつつあります。

次回は、そもそも「会社とは何か」「株主ってどんな存在なのか」という仕組みの話に迫っていきます!